大島牛乳から作られる

水がとても貴重であった島の風土から生まれた焼き菓子。

たくさんの人々の手によって受け継がれてきた、やさしい味わい。

伊豆大島の自然の力と島民の知恵から生まれた

【牛乳煎餅】は、未来に継承すべき文化として、

伊豆大島ジオパーク認定ブランドに登録されました。

Question 1

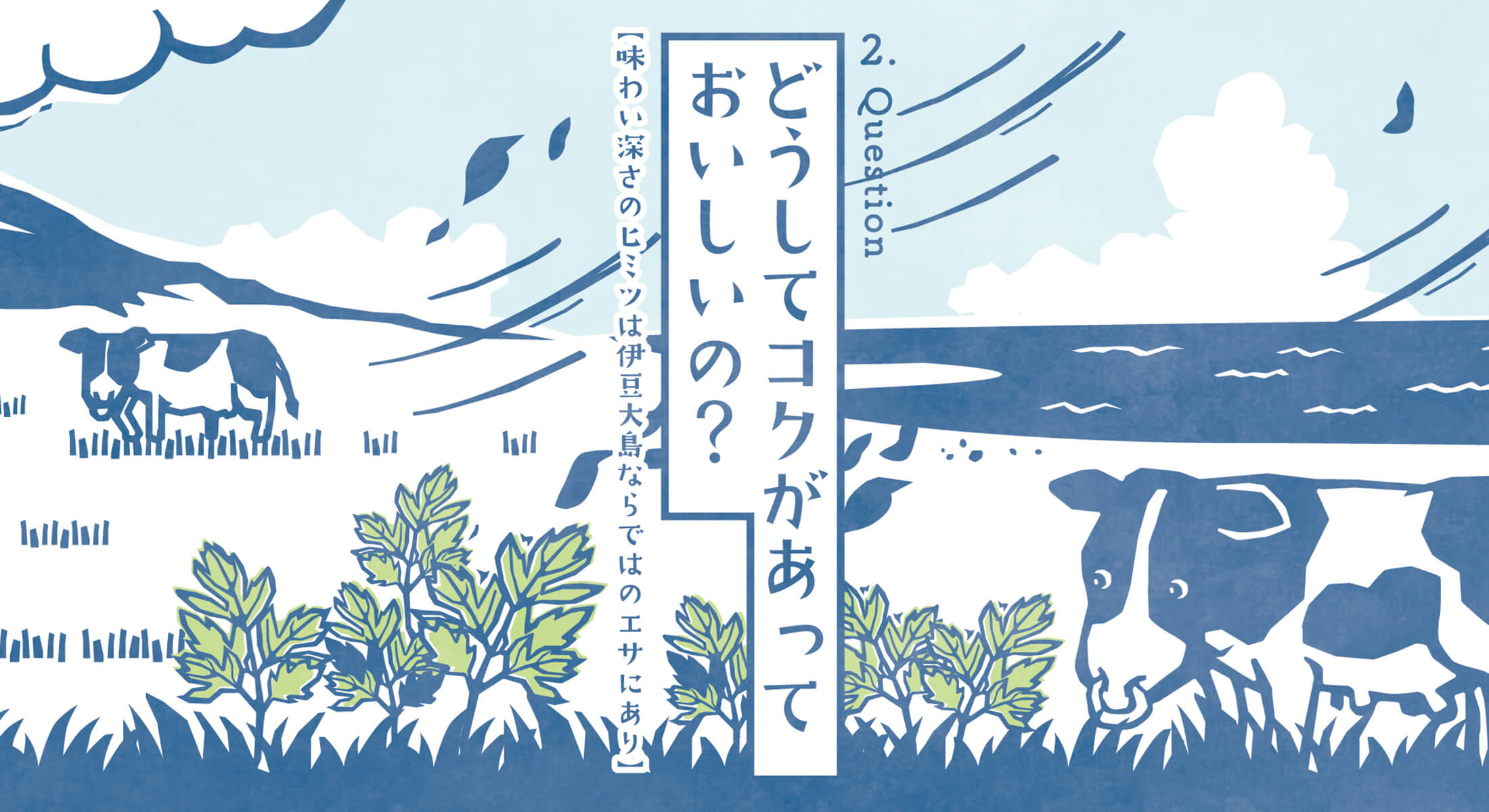

Question 2

Question 3

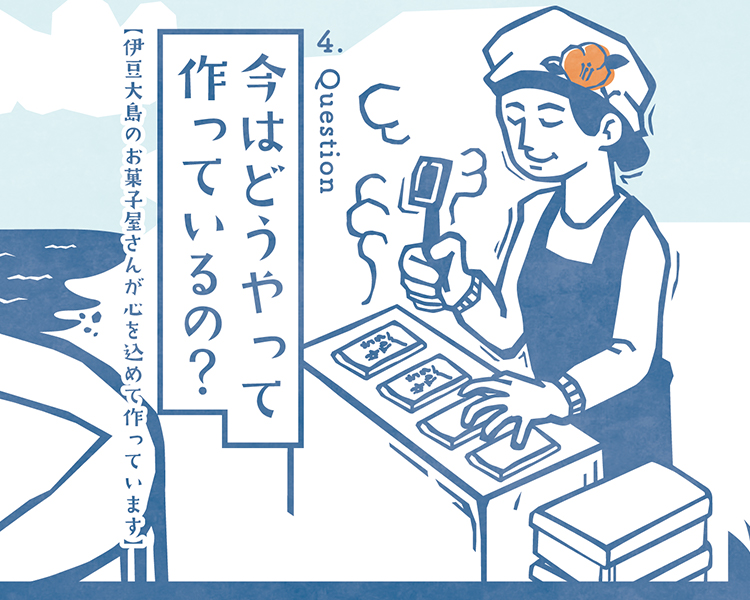

Question 4

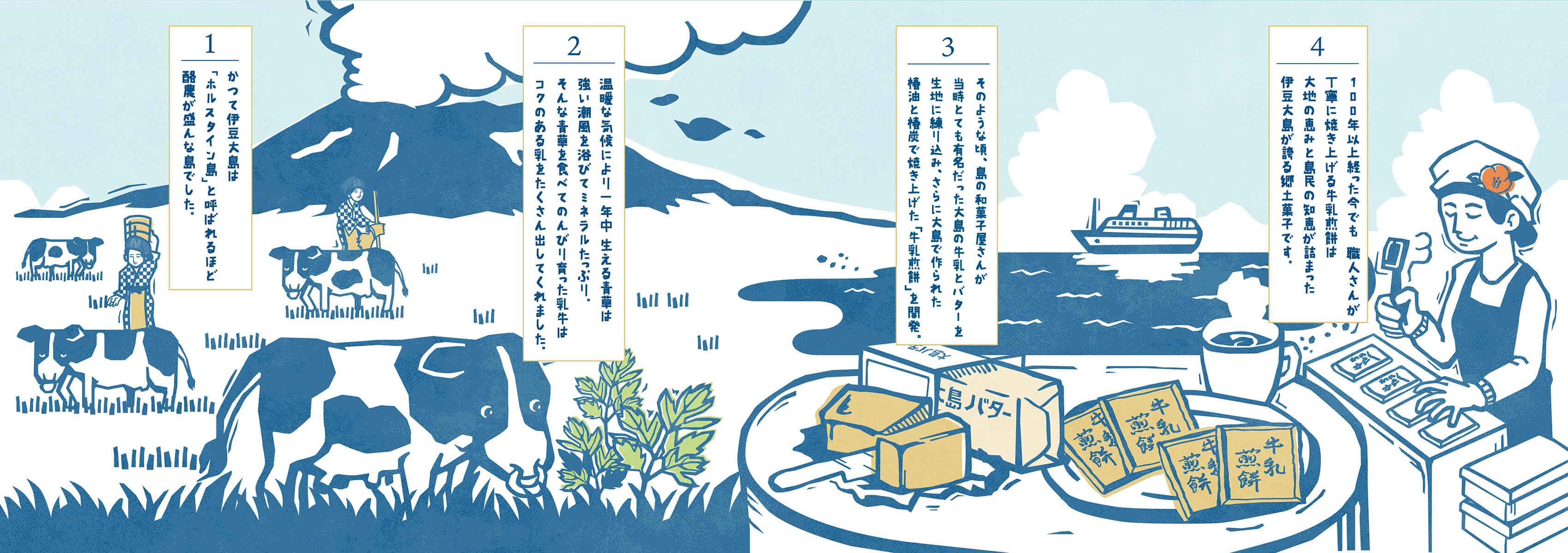

Answer 1

火山の噴火から生まれた伊豆大島には

川や池がなく、水の確保はとても大変なことでした。

江戸時代初期、年貢として米の代わりに納めるための

塩づくりの重労働を助けてくれたのが、牛や馬でした。

徳川家康が幕府を樹立した江戸時代の初期。伊豆大島に課せられた年貢は「塩」でした。繰り返される噴火の噴出物に覆われた地表は水はけが良過ぎるため川や池が無く、水田を作ることができない環境だったからです。しかし、塩づくりは重労働です。海から海水を運び、その海水を煮詰めるための薪を山から運び、できあがった年貢塩を港まで運ぶのにも大変な労力がかかりました。そこで、運搬の使役のために伊豆半島から牛や馬を連れてきました。重要な労働力として、家で飼育したり山に放牧してその数を増やしました。

この島でも明治維新を機に役牛の飼育から肉牛生産に移行。さらに畜産業の発展をめざして明治33年(1900年)、乳牛「ホルスタイン種」を導入し、酪農に力を入れ始めました。やがて各家庭で飼育されるほどに広まり、牛乳生産量が増加。乳製品の製造も盛んに行われました。本土で販売された大島産のバター、カゼインなどは評判となり、ついに『東洋のホルスタイン島』と呼ばれるまでになったのです。

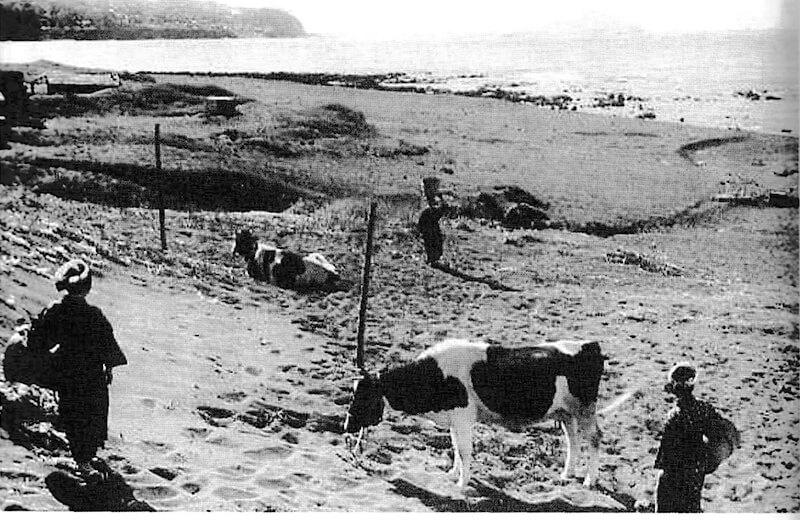

Answer 2

島特有の強い風が吹く伊豆大島。

この風に乗って、ミネラル豊富な海水が、

栄養満点な「アシタバ」や「スゲ」に降りそそぎます。

そのエサこそが、味わい深い牛乳のヒミツです。

その昔、牛たちのエサは、温暖な気候によって島のあちこちに一年中繁茂している「アシタバ」や「スゲ」、「タガヤ(ハチジョウススキ)」などの青草でした。特に「アシタバ」は、牛の乳の出を良くすると考えられていました。 牛の飼育は女性の役割で、山まで青草を何度も刈りに行ったり、牛を涼しい海辺に連れて行ったり、我が子のように大切に大切に育てていました。

周囲に遮るものがない海に囲まれた島には、北東の風(ナライ)、冬季の西風(ニシ)、春から夏にかけては南西風(ナガシ)と、年間を通して風が強く吹きます。ミネラルを豊富に含んだ潮風が吹き上げられ青草に降りそそぎ、それを食べて育つ大島の牛は「乳の味が濃くてコクがある」と、島内ではもちろん、島外でも人気となりました。

Answer 3

来島する皇太子殿下に、

伊豆大島の味をお召し上がりいただきたい。

明治創業の和菓子屋「甘晴堂」の2代目当主が、

おもてなしの精神でつくった新しい郷土菓子。

明治創業の和菓子屋「甘晴堂」の2代目当主高田登良男氏は、来島する皇太子殿下のためのお菓子づくりを当時の元村役場から依頼されました。皇太子殿下に伊豆大島の味をお召し上がりいただきたいと試行錯誤の上考案したのが「牛乳煎餅」です。その牛乳煎餅は、素材にこだわり、伊豆大島産の良質な「牛乳・卵・バター」を生地に使用し、「椿油・椿炭」で焼き上げたものでした。当時、丸い形のお煎餅はたくさんありましたが、四角いお煎餅は珍しく、そこに目をつけ、記憶•印象に残りやすいのではないかと四角い形を採用しました。

昭和天皇は行啓も含めて4回来島されています。皇太子時代、大正7年(1918年)6月11日に初めて来島されたときに、牛乳煎餅をお召し上がりになったといわれています。

牛乳が豊富に生産されるようになった頃、観光地としても発展してきた伊豆大島。この頃から独立したお店を様々な職人が持つようになるなど、元町地区だけではないところでも牛乳煎餅が販売されるようになってきました。 また、新島や利島から和菓子の製造を学ぶため来島した若い方たちが、甘晴堂で修業していたことがあるそうです。島内各地、伊豆諸島で広まった牛乳煎餅は、職人さんたちの熱意と努力によって、世代を超え受け継がれてきました。

昭和62年、噴火見舞いとして行幸された昭和天皇

Answer 4

【牛乳煎餅】が誕生したのは

大正初期(1918年)です。

そして、100年以上経った今でも職人たちの手で

一枚一枚ていねいに作られています。

牛乳煎餅は、実はとってもデリケート。温度・湿度・気圧・風の流れによって、煎餅の色・硬さ・風味などが変化してしまうのです。つまり、毎日同じ焼き方では同じおいしさになりません。昔は一丁一枚型で、十丁掛け。炭火で焼いていたそうです。その日の気温・湿度などによって生地の具合から焼き時間までを計算してキレイに焼き上げる腕前。多い日には一人で1,000枚以上も焼くことがあったそうです。現在では、機械を使用しながらも、職人たちが焼き加減を一枚一枚チェックし、「煙たなびく三原山」や「大島節」の一節などの焼き印を押して仕上げています。

牛乳煎餅の材料は、誕生当時とほとんど変わっていません。伊豆大島ならではの素朴な味わいを、今も私たちに伝えてくれるお菓子です。しかし、時代の流れとともに、牛乳煎餅を生み出した甘晴堂は平成17年に店じまいし、大島の牛乳煎餅屋さんは、現在では数店舗となりました。私たちは、牛乳煎餅を大切な食文化として未来に継承していくために、「伊豆大島ジオパーク認定ブランド」として登録しました。