伊豆大島の暮らしを支える

はるか昔からつづいてきた、人と椿の関係。

暮らしを見守り、支え、寄り添い、共に歩んできた、島の宝物。

伊豆大島が生んだ自然の恵みの結晶である

【椿】は、未来に継承すべき文化として、

伊豆大島ジオパーク認定ブランドに登録されました。

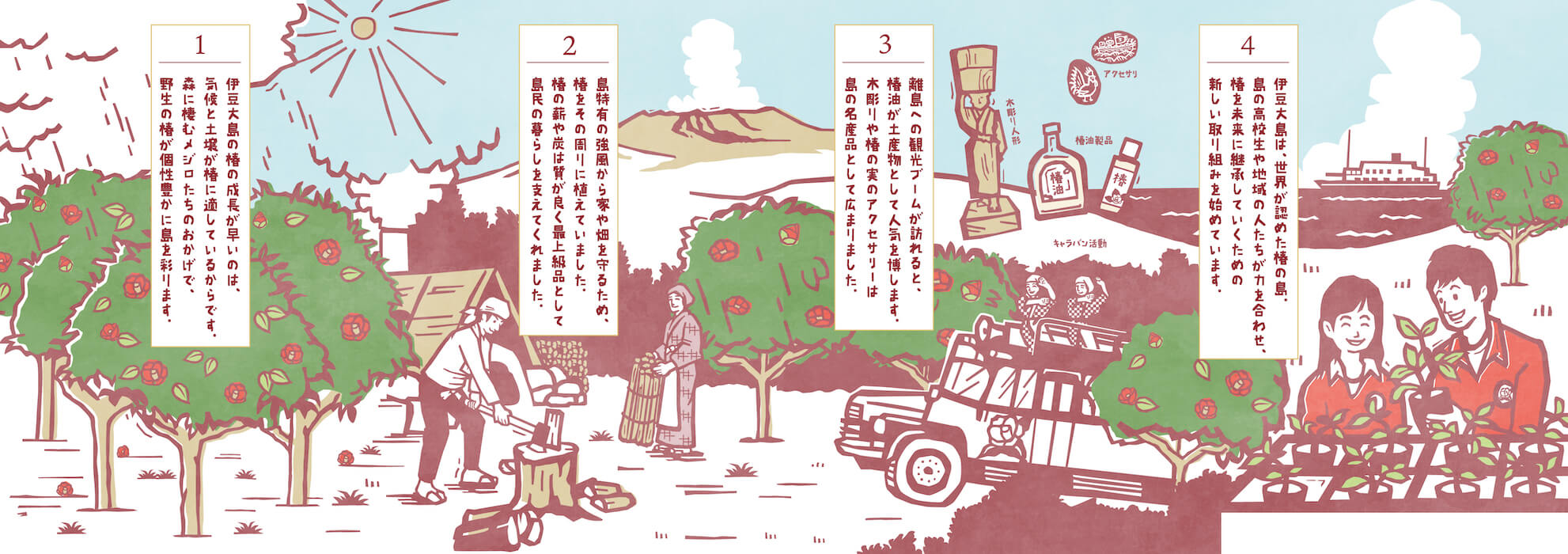

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Answer 1

伊豆大島の気候と土壌が、

椿の成長に適しているから。

森のメジロたちのおかげで、

野生の椿が個性豊かに島を彩ります。

椿は「冬に咲く花」というイメージがありますが、種類や個体によって開花時期は異なります。伊豆大島では、早いものは9月頃から、遅いものは5月頃まで咲いています。椿の花粉を運ぶのは森に棲むメジロたちです。火山噴火の影響で森が枯れ、生き残ったほんの少しの椿しか咲いていないようなところでも、メジロは他の森から蜜を吸いに訪れます。ポツンと咲いた花はさまざまな椿の花粉を受け取るので、種子は遺伝的にも多様になります。こうして個性豊かな野生の椿が育まれるのです。

本土では幹周1mになるには、100年以上かかることが多いのですが、伊豆大島ではほぼ80年で達します。

それは三つの条件が揃っているからだと考えられています。

【1】気候が温暖

椿は冬の厳しい寒さや、夏の酷暑が苦手です。南の海に浮かぶ伊豆大島なら極端な寒さや暑さに襲われることはありません。

【2】雨が多い

椿は水が大好き。いつでもたっぷりと欲しがります。本土の年間降水量1,500~1,700mmに対して、伊豆大島には年間2,500~3,000mmもの雨が降ります。

【3】水はけが良い

伊豆大島は火山活動で噴出した火山灰やスコリアに覆われていて、実は地面は隙間だらけです。そのため、水はけが良く、雨が降ってもたちまち地面に浸みこんで、水溜まりもできません。水はけが悪いと根腐れを起こすことから、抜群の水はけの良さも椿にとって大切なのです。

Answer 2

島ならではの強風から家や畑を守り、

薪や炭として島民の暮らしを

支えてくれました。

硬い幹に厚い葉を一年中茂らせる常緑樹の椿は、強風に強く古くから島の人たちは、椿を家屋や畑の周りに植えていました。伊豆大島でよく育つ「甘藷(サツマイモ)」や「麦」などの畑を強風から守るためにも、大木に育つマツやタメツキなどと一緒に植えたり、二重にしたりするなどの工夫をしながら、防風林として椿を有効に活用していたようです。

江戸時代、炊事やお風呂を沸かすために必要な燃料は、すべて炭や薪。貴重な薪は、幕府へ納める年貢のひとつでした。伊豆諸島の薪は「島真木」と呼ばれ、特に椿の薪や炭は火付きが良く、火力も強い上、木目が詰まり木質も硬く火持ちが良いことから、最上級品とされていたようです。燃えてもパチンと弾けることなく煙も少ないことから、安全な燃料として呉服屋さんなどに人気があったと伝えられています。

Answer 3

島民の暮らしとともにあった椿。

異国情緒を求めて訪れた観光客から

花も木も実も余すところなく愛されました。

椿は防風林や薪・炭だけでなく、種子から生まれる「油」も古くから利用されてきました。籠を背負って椿の実を拾い、はぜた実の皮をむき、庭に敷いたムシロの上で種を天日干しする光景は、島のあちこちで見られる秋の風物詩となりました。やがて観光ブームが訪れると、椿油は大島ならではの土産物として人気を博します。搾油と販売の専門業者が増え、島の一産業として確立していきました。

昭和初期、島に訪れた芸術家たちによって、椿は新たな展開を見せます。そのひとつが、彫刻家を指導者に迎え制作されるようになった「アンコ木彫り人形」です。アンコ衣裳で働く女性の姿を模した木彫り人形は、高く評価されました。一方、椿の実に着目した彫刻家によって、研磨した実に細やかな図柄を彫り彩色したアクセサリーが考案されました。この制作法は惜しみなく島民に伝授され、島の名産品として広まりました。

Answer 4

世界が認めた椿の島。

それは、椿とともに歩んできた暮らし、

そのものです。

「誇りと自信を持って椿を未来に継承していきたい」

島の高校生や地域の人たちが取り組み始めました。

時代が進むにつれて農業従事者が減り、畑地が減っていきました。そのため、畑の防風林として植えられ、手入れが行き届いていた椿の木々は、いつしか生い茂る雑木の中に埋もれていきました。また、昭和の離島ブームも陰り、日用品や土産品としての椿の活用も少なくなりました。畑に沿って続く椿並木、庭一面に広げられた種の天日干し、登山道や桟橋に立ち並ぶ土産物店…あちこちで出会えた椿あふれる風景が徐々に見られなくなっていきました。

椿産業の衰退が進む中、新たな動きが生まれました。2016年には、東京都立大島公園、東京都立大島高校、椿花ガーデンの3つの椿園が「国際優秀つばき園」に認定され、世界的にも注目されるようになりました。さらに、都立大島高校の先生と生徒たちが椿関連商品を開発したり、島内の製油業者や地域の人たちと椿林の再生と活用に取り組み始めました。こうした取り組みを後押しし、島の大切な文化として継承していくために、私たちは椿を「伊豆大島ジオパーク認定ブランド」として登録しました。