伊豆大島発祥といわれる

先祖代々、大切に受け継がれてきた製法。

失くしてしまったら二度と作れない伝統の味。

伊豆大島の自然の力と島民の知恵から生まれた

【くさや】は、未来に継承すべき文化として、

伊豆大島ジオパーク認定ブランドに登録されました。

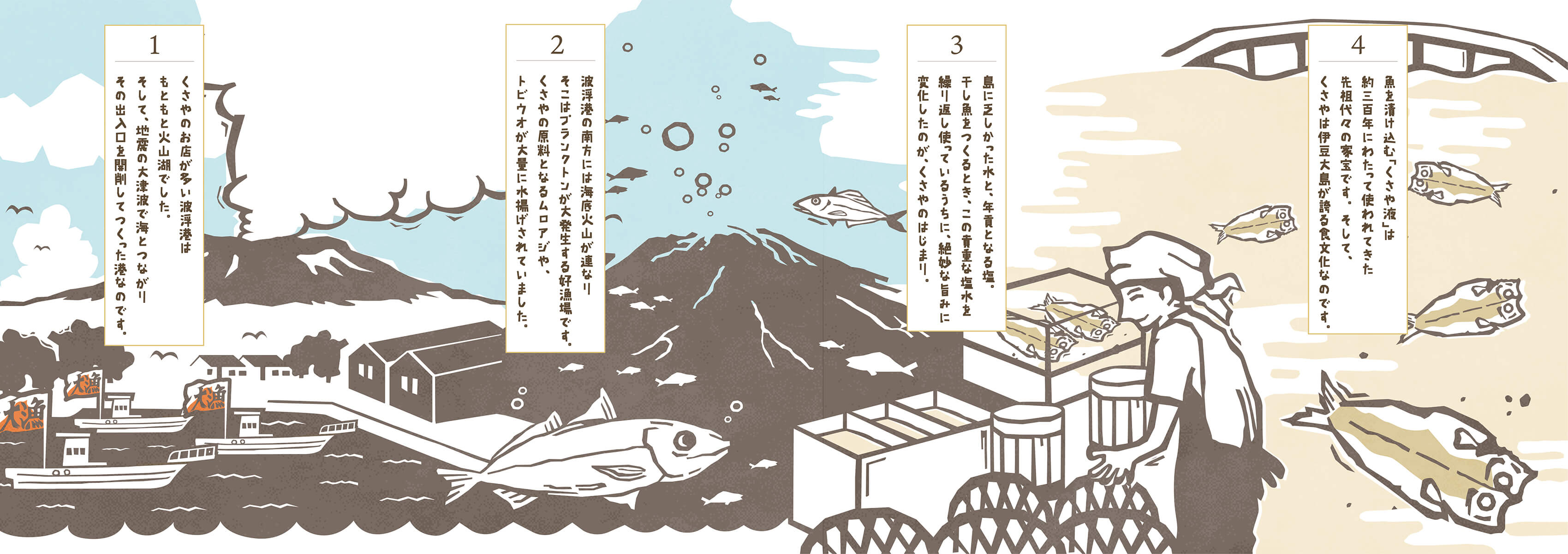

Question 1

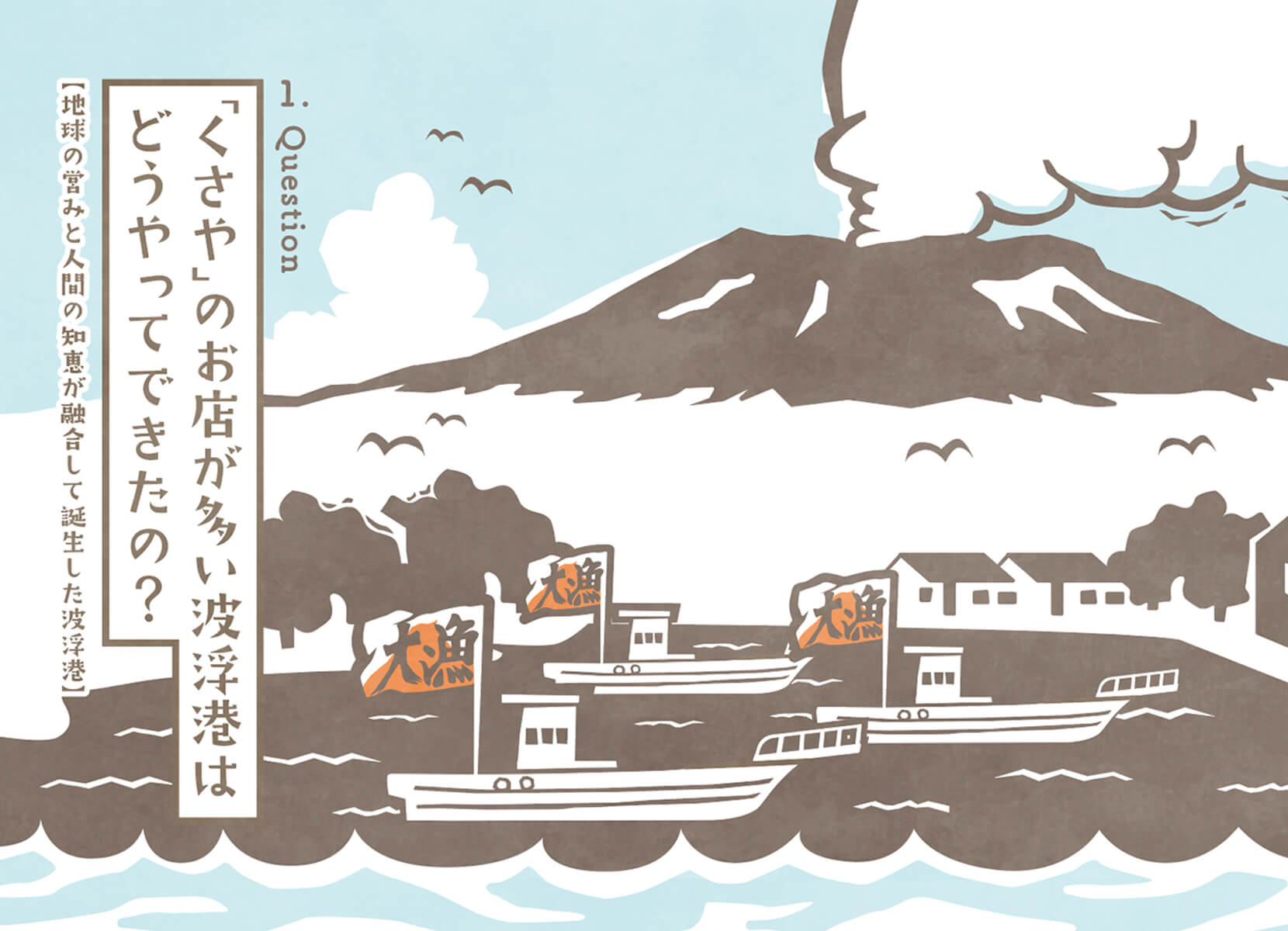

Question 2

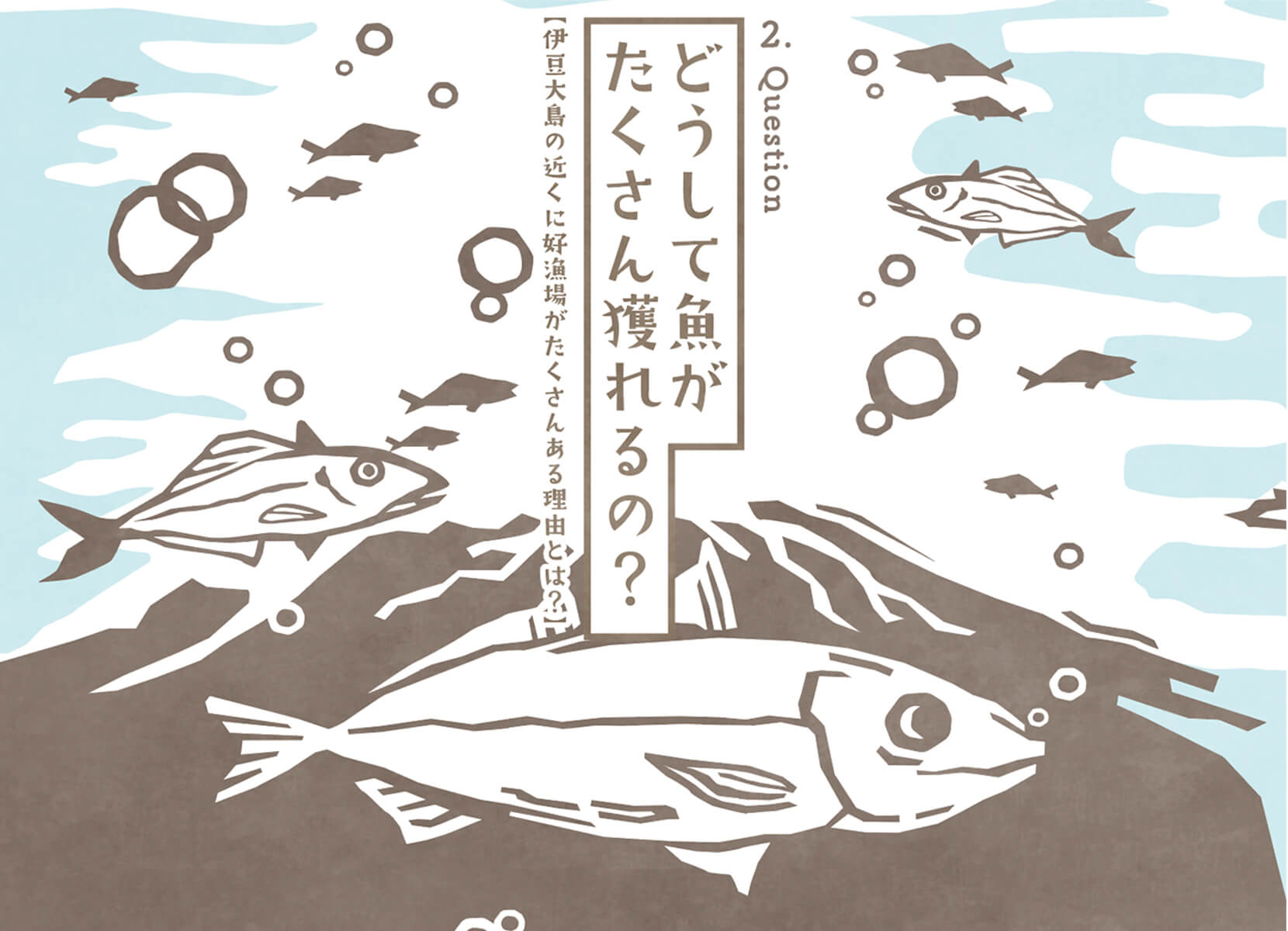

Question 3

Question 4

Answer 1

波浮港はもともと火口湖でした。

地震による大津波で海とつながり、

その出入口を開削して港がつくられました。

ここに新鮮な魚がたくさん水揚げされたのです。

9世紀前半、島の南部でマグマが地下水に触れて大規模なマグマ水蒸気爆発が起こります。やがてその火口に水が溜まり、火口湖「波浮の池」ができました。1703年、関東地方で発生した元禄の巨大地震。その大津波が島を襲い、火口湖の縁が崩れて、なんと「波浮の池」は海とつながったのです。海との境界は狭く、水深も浅かったのですが、満潮時には小舟が出入りできるようになりました。

船頭の腕前を持っていた上総国(現:千葉県)出身の商人・秋廣平六。1790年、幕府の薬草調査の案内役として伊豆諸島を巡航していた際、わずかに海に通じていた「波浮の池」に着目します。江戸に向かう廻船や御用船の風待ち港として活用できると考えた彼は、幕府に願い出て港口の開削に取り組みます。そして、総工費980両、延人員12,000人、5ヵ月の歳月をかけて、1800年に「波浮港」を完成させたのです。好天順風を待つ廻船の寄港地として、さらには沿岸漁業の中継地として、港は賑わい発展していきます。

波浮港を見下ろす「秋廣平六の像」

Answer 2

海底火山が山脈のように南北に連なる地域。

黒潮などが海底火山にぶつかることで

海水がかき混ぜられ、そこに魚のエサとなる

プランクトンが大発生します。

そのため海底火山でできた浅瀬には魚が

たくさん集まってくるのです。

伊豆大島の南方約20kmにある浅瀬「大室ダシ」は、現在も活動的な海底火山の山頂部です。この火山の裾野に海流がぶつかり、深海の栄養豊富な海水が浅瀬に湧き上がります。そのため、浅瀬で植物プランクトンが発生し、これをエサにする動物プランクトンや小魚が増え、さらにアジ・サバ、ムロアジ、そしてカツオやマグロなどの多様な魚が集まり豊かな漁場となるのです。

※現在では、黒潮流路の変動や海水温の上昇のため漁獲量が減り、ムロアジ類は貴重な存在となっています。

日本有数の好漁場「大室ダシ」に程近い波浮港は、漁業の中継基地として1950年代にかけて最盛期を迎え、港を覆い尽くすほどの漁船が集まりました。くさやの原料となるムロアジやトビウオなどもたくさん水揚げされました。そして、冷蔵用の氷を積み、魚を本土へと運んだのです。活気あふれる港には、観光客も訪れるようになりました。名だたる文人墨客がこの地に滞在し、伊豆大島を題材にした数々の文学・芸術作品を生み出しました。

Answer 3

島に乏しかった水と、年貢として

納めなければならなかった塩。

貴重な塩水を繰り返し使っているうちに

絶妙な旨味に変化しました!

江戸時代初期、水に乏しく水田をつくれなかった伊豆大島では、米ではなく塩を年貢として幕府に納めていました。そのため、島民が使える塩の量は限られていました。そこで、干し魚をつくる際、魚を漬け込む塩水を何度も使い回しているうちに、いつのまにか塩水が発酵し、濃褐色の漬け汁に変化したのです。この漬け汁からできた干物は格別な旨さで、主に関東地方で酒の肴として重宝されるようになりました。独特のにおいから、「クサイや」がそのまま「クサヤ」に、または「クサイ」+「魚(ヨ:方言)」から「クサヤ」に変化したなど、くさやの語源は諸説あります。

多くの漁船で賑わう波浮港では、大量に獲れた魚を乾燥させ、カツオ節やサバ節をつくるお店がたくさんありました。しかし、時代が進むにつれ、漁船の大型化やスピード化によって消費地に近い港に直行できるようになり、波浮港での水揚げが減少していきました。そこで、カツオ節やサバ節の製造元は、島の多くの人々に愛され、観光客の土産物としても需要が期待できるくさやの製造を専業とするようになっていきました。

Answer 4

魚を漬け込む「くさや液」は

約300年にわたって使われている先祖代々の家宝です。

子どもの頃から【くさや】に慣れ親しんできた

職人たちの手で、ていねいに作られています。

1986年11月15日に始まった伊豆大島の火山噴火。21日夕方、島の山腹で「割れ目噴火」が発生し、急遽、全島民が島外避難することになりました。くさやの製造業者も先祖代々継承されてきた大切な「くさや液」を残して避難を強いられました。しかし、「くさや液」は放置しておくと細菌類が死滅し、二度と再生できなくなってしまいます。そこで製造業者たちは、一時帰島を行政に直談判。帰島が許可された5名が、すべてのお店の「くさや液」を樽に入れ直してふたをし、くさやの命である「くさや液」を守ったのです。

伊豆大島で漁業が盛んだった元町は、もとは新島村(にいしまむら)と呼ばれ、ここが「くさや発祥の地」という説があります。 そして、約220年前の開港に伴って水産業の中心は波浮港に移り、くさやの製造も波浮港周辺に移っていきました。こうして永く受け継がれてきた伝統食品ですが、現在ではくさやを作るお店は数軒になってしまいました。私たちは、くさやを島の大切な食文化として未来に継承していくために、「伊豆大島ジオパーク認定ブランド」として登録しました。